|

| |

Mentalités et tradition : un frein au développement sanitaire

Mentalités et tradition : un frein au développement sanitaire

|

Durant

notre séjour à Niéna, une question revenait souvent dans nos

discussions avec les habitants du village : le poids de la

tradition, et en quoi celui-ci peut constituer un frein au

développement, notamment dans le domaine de la santé. Les femmes,

principales victimes de ce problème, ne s’expriment pas sur le sujet,

par gêne et surtout parce qu’elles n’ont pas l’habitude de donner

leur avis. Nous avons donc parlé avec des hommes mais également avec

les trois matrones du centre de santé de Niéna. |

|

De ces discussions découlèrent trois sujets

principaux : l’excision, dont la pratique n’est pas sans

risques, la contraception, encore très peu utilisée, et le sida,

fléau présent à Niéna comme dans le reste de l’Afrique.

I) L’excision

L e problème de l’excision a donné lieu

à de nombreux débats. L’argument qu’avancent les hommes Niénakas

pour justifier sa pratique est qu’une femme non excisée attendrait

plus de son mari qu’il ne pourrait en donner, étant la plupart du

temps polygame et devant donc remplir ses devoirs conjugaux autant avec

chacune de ses femmes ( dont le nombre, au Mali, peut aller jusqu’à

quatre). Insatisfaite, celle-ci risquerait d’aller " voir

ailleurs " et tromper son mari. Un argument s’avérant…très

discutable, bien entendu.

La pratique de l’excision trouve son origine dans

un mélange de superstitions, de tradition ancestrale et de religion,

celle-ci étant censée éloigner le mauvais sort, la maladie, la folie,

la stérilité et même favoriser la naissance des fils si précieux.

Premières concernées, les femmes ont du mal à s’exprimer sur la

question : l’excision est une tradition et une femme non excisée

serait rejetée par la communauté et jugée impure. Pourtant, les

matrones de Niéna admettent que l’excision est une pratique

dangereuse qui donne lieu à beaucoup de saignements. Mais l’avis

médical est ici impuissant face à la tradition.

L’opération doit être pratiquée par un forgeron.

Il y a encore une vingtaine d’années, l’excision se pratiquait à l’âge

de 18/20 ans, durant le mois précédant le mariage. Aujourd’hui, elle

se fait au courant du mois qui suit la naissance.

On estime à 130 millions le nombre de filles et de

femmes qui ont subi cette pratique, et qu’au moins deux millions de

filles par an risquent de subir cette procédure.

II) La

contraception

A utre problème lié aux contraintes

sociales et à la tradition, le refus de la contraception est largement

majoritaire à Niéna. Son utilisation permettrait de réduire le nombre

de grossesses rapprochées, dangereuses pour les femmes, ainsi que le

nombre de grossesses non désirées. Au Mali, la moyenne d’enfants par

femme est de sept.

Les matrones nous disent que beaucoup de maris

interdisent la contraception à leurs femmes. Son utilisation est jugée

contraire à la religion et reste incompatible avec les

mentalités : le principal but de la personne humaine étant de

procréer, mettre un frein à la procréation est jugé contre nature et

totalement immoral. Petit à petit, les mentalités commencent à

changer : certaines femmes de Niéna prennent la pilule

contraceptive, et l’utilisation de préservatifs se fait de moins en

moins rare (ce sont principalement des jeunes qui les utilisent). Un

autre problème est que, souvent, les femmes ne connaissent pas la

contraception.

|

Pour remédier à ce problème, les

matrones du centre de santé de Niéna organisent deux fois par

semaine des " causeries ", permettant de

sensibiliser les femmes, et les rares hommes qui acceptent de

venir, aux différents moyens de contraception :

préservatifs et pilules (une plaquette coûte 100 francs CFA c’est

à dire 1FF). Lors de ces causeries, se font également des

discussions sur l’importance des consultations prénatales, le

danger des grossesses rapprochées… |

|

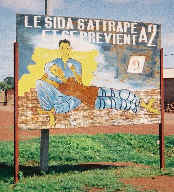

II) Le sida

|

|

Le sida existe à Niéna, d’autant plus que la route qui va de Bamako à Abidjan traverse le village, qui se retrouve ainsi un lieu de passage pour toutes sortes de gens.

Le nombre de séropositifs est difficile à définir, car très peu de personnes font le test de dépistage et toute maladie grave est prise pour le paludisme. De plus, les Maliens sont profondément animistes et pensent par conséquent que la cause d’une maladie grave est un mauvais sort, une punition de Dieu, croyant peu à une raison scientifique de la maladie.

|

|

La question du sida reste en tous cas un

sujet tabou. Seul les jeunes abordent le sujet entre eux. La

sensibilisation à cette maladie est active et de nombreuses ONG

parcourent la région et distribuent des prospectus et des

préservatifs, tout en organisant des discussions autour du

sujet. Sur Radio Teriya, la radio locale créée par l’association

Teriya Amitié Mali, des programmes de sensibilisation avec des

interviews d’infirmiers du centre de santé sont

régulièrement diffusés.

Mais pour les générations plus âgées, le Sida reste une

maladie inventée par les Américains pour s’enrichir…

|

|

|

![]()

![]()